据中国日报网7月10日消息,7月9日,中国驻美国大使馆参与拍摄的美食纪录片《大使的餐桌》,第二季“中国篇”在美正式上线。

《大使的餐桌》纪录片由华盛顿特区大型活动机构Events DC制作,致力于走进各国驻美使馆、促进美食文化交流。

中国驻美国大使谢锋在纪录片中接受专访时,深入探讨了中国美食文化的博大精深及其在中美关系中所扮演的独特角色。他强调,美食不仅是中国人日常生活的重要组成部分,更是连接两国人民情感、见证中美友谊发展的重要桥梁。

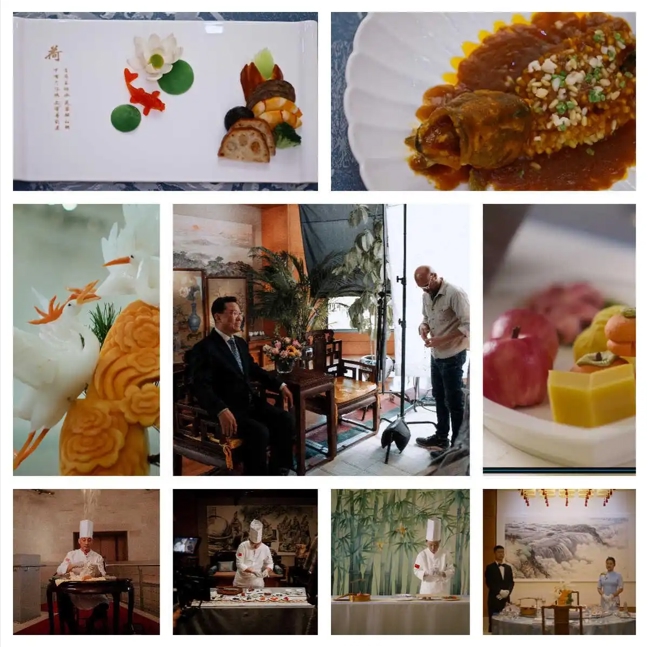

纪录片通过谢锋大使接受专访、使馆厨师制作特色菜肴等,生动展现中华美食文化的深厚底蕴和独特韵味。

谢锋在专访中谈到家乡上海,称“最让我心心念念的,还是那些平凡美好的家常菜。每次回上海,我都要去街边的小馆子坐坐,花十几块钱点上一份生煎包或小笼包,吃上一碗香喷喷的荠菜大馄饨或葱油面……”

“欢迎更多美国朋友感受‘舌尖上的中国’,更欢迎大家有机会去中国走走,亲身体验一个好吃更好玩、热情友好开放的中国。”谢锋说。

使馆厨师在古色古香的中式场景中展示了诗情画意的“荷韵”冷盘、苏帮菜名菜松鼠鳜鱼、复原唐代甜点酥山、惟妙惟肖的面果制作以及栩栩如生的仙鹤雕刻,并讲述背后的故事,诠释了中华饮食文化之美和传承中国味道的坚守。

图片来自中国日报网。

图片来自中国日报网。

中国驻美国大使馆7月9日发布谢锋大使专访,全文如下。

一、您是怎么走上外交生涯的?曾经在哪里常驻过?什么时候成为驻美大使?

我最早接触到“外交”这个概念是在7岁。1971年,我在广播里听到毛泽东主席、周恩来总理会见了美国总统国家安全事务助理基辛格博士。后来我才知道,这标志着中美关系正常化的开始。1981年,我到外交学院上大学,对外交事业产生了更浓厚的兴趣,立志要成为一名外交官。幸运的是,我如愿以偿。毕业后我加入外交部,先后在马耳他、美国、印尼、香港等地常驻。2023年5月,我很荣幸受习近平主席委派,出任中国第十二任驻美国大使,这也是时隔13年我第三次来美国工作。

二、饮食对于中国人多重要?

中国人常讲:“民以食为天”。我们见面打招呼第一句说的是:“您吃了吗?”我们爱请人吃饭,朋友来了要“接风”,朋友要走得“饯行”,有事没事“聚一聚”。 可以说,美食已经成为中国人的一种生活方式。

美食对于我们也是一种特殊的仪式。我们有“上车饺子下车面”的说法,每个传统节日都有相应的饮食习俗,比如元宵节吃汤圆,甜甜蜜蜜,中秋节吃月饼,团团圆圆。

最重要的是,美食是一种传递情感的语言。中国人喜欢一家子热热闹闹地围坐在一张圆桌旁,因为“圆”象征着团聚、美满。每个人可以看到彼此的脸,聊聊生活中的酸甜苦辣,品尝同样的美味和快乐。每到除夕夜,中国人即使远在天涯海角也要赶回家,和爱的人吃一顿温暖的年夜饭。留在我们心底的,不仅仅是舌尖的味道,也是家的味道、幸福的味道。

三、您的家乡在哪里?有什么招牌美食?

我的家乡在上海,沪菜讲究保留原味,醇厚鲜美,食材选择上顺应自然,要吃“时鲜货”。春笋上市时,家家户户都会炖一锅热气腾腾的腌笃鲜,将腌制的咸肉、新鲜排骨、春笋、百叶结一起熬煮,暖心暖胃,鲜掉眉毛。入秋后,要来一盘清蒸大闸蟹,以醋、姜丝祛寒,一定还得配上黄酒,膏肥黄满,满口留香。现在每到秋天,我都要和好友一起,就着黄酒品尝上新的大闸蟹,兴起时大家还会唱起江南的歌曲,就像回到了家乡。

但最让我心心念念的,还是那些平凡美好的家常菜。每次回上海,我都要去街边的小馆子坐坐,花十几块钱点上一份生煎包或小笼包,吃上一碗香喷喷的荠菜大馄饨或葱油面。卡特政府时期的财长布卢门撒尔儿时也在上海长大,多年以后重游故地,他特意去街边早餐店里点一份油条豆浆,为的就是找回小时候的味道。

四、能请您介绍一下今天的三道菜吗?

(一)前菜——冷头盘“荷韵”

荷出淤泥而不染,濯清涟而不妖,在中国文化中是君子的象征。“荷”还与“和”同音,这也正是中国饮食最核心的理念。我们崇尚中和之美,一桌菜怎么搭配,烹饪过程中用什么火候、如何调味,都有讲究,力求营养平衡,五味调和。美食之外,意境也同样重要,色、香、味、形、器须俱美。这盘“荷韵”就像一幅画,荷花娉婷,鱼戏叶间,旁边还写了一首小诗:“青荷盖绿水,芙蓉披红鲜。下有并根藕,上有并头莲。”我们吃的不只是菜,更是文化。

(二)松鼠鳜鱼

松鼠鳜鱼是苏帮菜的名菜,形似松鼠,外酥里嫩,酸甜可口。我第一次知道这道菜是在陆文夫先生的小说《美食家》里,从此就十分向往,但当时对于我一个学生来说还太贵。拿到人生中第一笔工资后,我就去北京的松鹤楼点了这道菜,终于尝到梦中的美味。

如今,老百姓的日子越来越好,松鼠鳜鱼也走入寻常家,成为年夜饭上常见的主角。不仅因为它好看又好吃,也因为其中蕴含的美好寓意。除夕晚上,家家户户都要备一道鱼,讨一个“年年有余”的好彩头。松鼠、松子在中国文化里象征多子多福,“鳜”音同“贵”,寓意如意富贵。在中国,这样的“吉祥菜”还有很多。我在香港工作时,当地人家春节要吃盆菜,将九到十款各类菜肴一层层叠放起来,寓意长长久久,十全十美,盆满钵满。一茶一饭,背后是对美好生活的向往。

(三)酥山

人人都爱冰淇淋。早在1000多年前的唐朝,中国就出现了类似于冰淇淋的甜品,因为远看如同一座洁白瑰丽的雪山,所以得名“酥山”。民间有一种说法称,13世纪旅行家马可·波罗将中国的冰品配方带回意大利,由此冰淇淋逐渐走向世界。

中国与世界各国的交流史也是一部美食交流的历史。沿着“舌尖上的丝绸之路”,中国美食与各国美食互学互鉴、融合创新。今天中国常见的黄瓜、菠菜、辣椒、番茄、玉米等等都是“舶来品”,而原产于中国的白菜、大豆、荔枝、枇杷、茶叶等也远销海外。从秘鲁的chifa(粤菜与秘鲁菜融合产生的秘鲁中餐)到美国的左宗棠鸡,从日本拉面到新加坡“国菜”海南鸡饭,中国美食的影响随处可见。

(四)面果

中国美食发展到现在,靠的是一代代人的传承与创新。我们看到的这些核桃、花生、桃子等等,其实都是面粉做的,不仅外形逼真,里面还有馅料丰富的“果肉”,纯手工、纯天然。每次我与美国朋友分享面果时,他们都爱不释手,惊叹怎么能做得这么惟妙惟肖!面果是中国当代面点大师王志强历时十余年的心血,在中式传统点心的基础上,又借鉴了以酵母粉制作披萨的经验,最终才发明出这么饱满、立体的面果。我们使馆的厨师有不少是90后、95后,这些年轻人出于对美食的热爱,传承着流传千年的中国味道,也在变革与创新中让中国美食焕发新的活力。

图片来自中国驻美大使馆网站。

图片来自中国驻美大使馆网站。

五、您认为美食在促进中美交往中起到什么作用?

1971年基辛格博士访华时,周恩来总理请他吃饭,餐桌的主角就是大家熟知的北京烤鸭,配上中国“国酒”茅台。后来,尼克松总统、老布什总统等也都在中国尝到烤鸭,从此对这道名菜情有独钟。老布什总统回到美国后,还四处找烤鸭店,最后在弗吉尼亚州找到了一家“北京饭店”(Peking Gourmet Inn),总共去过120多次,每次必点烤鸭。(但他曾经跟我说过,我们使馆的烤鸭无与伦比。)我在纽约为基辛格博士庆祝百岁寿辰时,他吃完一份烤鸭意犹未尽,又不好意思地加了一份。这么多年,我接触的美国朋友里,就没有一个不爱吃北京烤鸭的。在尝烤鸭、品茅台的过程中,大家也在体验着中国文化,走近中美交往的历史。

来到美国后,我发现美国朋友不仅爱吃中餐,对做中餐也有很大兴趣。春节时,我请了不少美国学生一起在使馆包饺子,中秋时和邻居一同做月饼。美国友人也邀请我参加他们的家庭BBQ,感恩节时一起烤火鸡、吃南瓜派。当大家坐在一张桌子上,分享着同样的美食,我们就会发现:我们有不同,但也有许多共通之处。“唯有美食与爱不可辜负”,对美食的热爱,对家庭的重视,对美好生活的向往,都刻在我们骨子里,让心与心更近。

六、您认为中国美食为什么在全世界(尤其是美国)这么受欢迎?

中国美食之所以这么受欢迎,首先当然是因为好吃。中国菜博大精深,丰富多元,不管你爱吃辣还是嗜甜,喜欢吃肉还是茹素,总有一款中国菜适合你。一个人或许可以花一辈子的时间走遍中国的大江南北,但不可能品尝完所有的中国菜。

很多人喜欢中国菜,还因为中餐有种独特的仪式感。从精心的食材选择,到精妙的烹饪手法,再到艺术般的摆盘陈列,每一步你都可以感觉到中国人对食物的热爱和敬畏。有美国朋友告诉过我,他小时候过生日,父母就会带他去中国城吃中餐,后来这变成了他庆祝人生中每一个重要时刻的方式。

吃中餐,品尝的不只是美食,更是中国的文化、历史和传承数千年的价值观。历史上很长时间里,中国经济高度繁荣,百姓不仅吃得饱,还琢磨如何吃得好。五千多年的文化积淀滋养了灿烂的“食文化”,传统哲学理念和价值观都在其中得以体现。因此中餐不仅是美食之旅,更是文化之旅。

欢迎更多美国朋友感受“舌尖上的中国”,更欢迎大家有机会去中国走走,亲身体验一个好吃更好玩、热情友好开放的中国!

七、您能不能介绍一下使馆建筑?

驻美使馆由国际著名的美籍华裔建筑大师贝聿铭设计,2009年投入使用。使馆糅合了中式传统建筑元素和现代设计,艺术品馆藏丰富,可以称得上是一座小型中国文化博物馆。

欢迎美国朋友来使馆看一看,参加我们的招待会、开放日等活动,感受中国人民的热情友好,品尝最地道的中国美食!

(本文摘自中国日报、中国驻美大使馆官网)

实力强大的配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。